最近,茶友經常會聊到將於今年6月22日實施的茶葉分類新國標,其中將普洱生茶歸於綠茶(曬青)(4.1.2.3曬青綠茶:乾燥工藝主要採用日曬的方式製成的產品),僅僅將熟茶定義為普洱(4.6.1.4普洱茶:雲南滇西南地區的大葉種茶樹鮮葉經殺青、揉撚、日曬、渥堆、乾燥等工序而製成的產品),歸類于黑茶之屬。

老笑話,新談資。

“生茶是綠茶,熟茶是黑茶,只有熟茶才是普洱”並非是這次國標的原創。同樣,本次新國標依舊沒有解決其邏輯無法自洽的尷尬局面。

茶葉的分類首先是基於茶葉製作工藝之差異。無論是生茶還是熟茶,其工藝與綠茶和黑茶都有著顯著的差異。實際上普洱生茶的工藝因有靜置萎凋的存在,導致它與烏龍茶的工藝相似度更高——雲南早期有所謂滇紅、滇綠、“滇青”的說法,這裡的滇青,即是曬青茶。而普洱茶在殺青和乾燥這兩個關鍵步驟中有別於綠茶的低溫制程,使得普洱茶在後續倉儲陳化過程中,其品質呈現為一條上升曲線(以原料、制程、倉儲正確為前提)。而不是如綠茶一般,品質會隨著倉儲時間的增加而下降,無論倉儲條件怎樣調整,只能是降低茶品品質衰減的速率。能夠進行明顯區分,以及造成明顯不同結果的工藝差別,仍不能使普洱茶工藝獨立出來,國標對於“工藝差異度”的把握,頗為令人費解。

僅僅將熟茶定義為普洱,還會造成一個兩難的局面。要麼篡改歷史,要麼建立一個無法標準化的“標準”。

將熟茶這個正式誕生於上世紀六十至七十年代的工藝品類定義為普洱,則等於將此前的普洱茶歷史一筆抹殺。且不論唐宋元明等過於久遠無法驗證的時代。僅從普洱茶入貢清庭——道光停貢——普洱主供港澳這段時期,就是今人無法忽視也不容篡改的。特別是上述最後階段的普洱茶“香港歷史”,尚有許多茶品和老茶人健在。甚至熟茶工藝的創制本身就建立於港倉茶的基礎之上。新標準一出,便形成了“天不生熟茶,萬古如長夜”的局面。在歷史尚未湮沒在時間之前就如此的篡改,起碼違背了我國反對“篡改歷史”的主流思想。

|

| (有趣的是,在普洱茶銷往法國、日本、馬來西亞等地的外銷時代,基本都是以熟普洱茶為主,普洱茶在上述各地展示的,確實是熟茶的面貌。) |

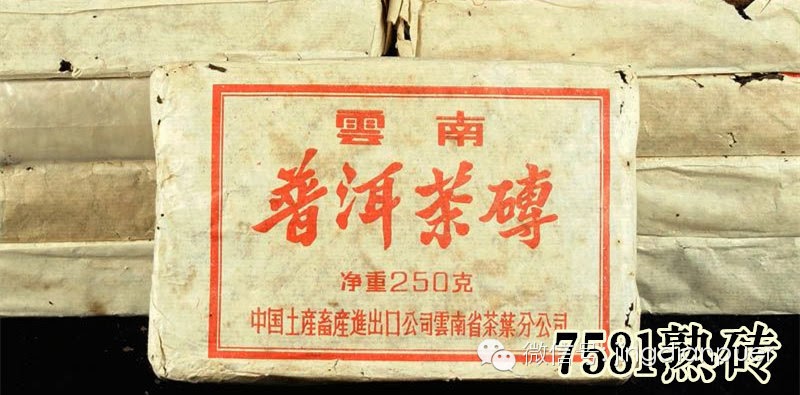

同樣有意思的是,在緊壓茶部分的標準中,熟茶只有一個“七子餅茶”的型制被列入其中(4.8.1.6七子餅茶:採用曬青毛茶為主要原料,經篩分、渥堆(或不渥堆)、拼配、蒸汽壓制定型、乾燥等特定工藝製成的產品)。國標關於緊壓茶的部分以“曬青毛茶”為原料的型制只有沱茶、七子餅茶和已經少見的緊茶型制,磚茶方面完全沒有以曬青毛茶為原料製成的定義,而沱茶的部分又規避了渥堆工序。如此一來,許多知名茶品,如7562、7581、銷法沱等等,在新國標中竟落了個無家可歸的窘境。

本應嚴肅規範,能夠邏輯自洽,且可精確量化執行的國家標準,卻出現了如此許多疏漏。從標準到標準的制定者無一不體現著綠茶中心思維。尚幸無論如何搬弄普洱茶的標準,它依舊是它。或是靜置於茶倉之中歷經時光的洗練,或是在壺內盞中成為喜茶者的愛物。國標的滑稽鬧劇,不過是茶席之間的閒暇談資,與桌上的瓜子點心類同。

引用自「經典普洱微信公眾平台」,《 版權所有,不得擅自轉載 》轉載文章或圖片,請徵得發表人同意並註明出處。

沒有留言:

張貼留言